| |

|

- 【メンバー】

46三木洋、平石充,48斎藤隆、斎藤恭、石井啓,53田中亨,55北島博、三橋幸、中嶋広,57高橋聡、藤田剛(高橋友人)-

- 【日程】

- 2022年12月18日(日)

- 【工程】

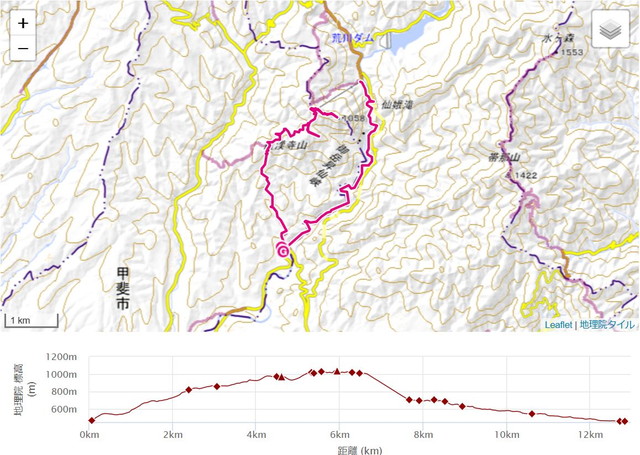

- 距離:11.9 km 登り:722 m 下り:426 m

<20221218ヤマレコ羅漢寺山~昇仙峡>

甲府駅9:15 –(バス)- 9:44昇仙峡口10:05 –(アクシデント)- 11:23太刀の抜き岩 - 11:45白山展望台11:48 –(昼食)- 12:51白砂山 – 13:01白砂山山名標13:07 - 13:12白砂山 - 13:30パノラマ台下13:35 - 13:45うぐいす谷 - 13:54パノラマ台13:56 - 14:01展望台 - 14:20羅漢寺山(弥三郎岳)14:27 - 14:38展望台 - 14:44パノラマ台駅15:00 –(ロープウェイ) – 15:06仙娥滝駅15:14 - 15:21仙娥滝 - 15:26石門 - 16:23長潭橋 - 16:26昇仙峡口16:41 –(バス)- 17:00甲府駅

- 【まえがき】

日本の歴史には、今の新型冠状病毒よりも深刻な疫病の蔓延があった。第10代崇神(すじん)天皇の時代のことである。民の半分が疫病で命を落としたとされる。

崇神天皇は、悪疫退散と万民息災の祭祀を諸国に命じた。

甲斐の国では、金峰山(きんぷさん 標高2,599 m)山頂に少彦名命(すくなひこなのみこと)を御祭神として鎮祭した。国は安らかに治まると、やがて、金峰山は、諸国から崇敬者が集う山岳信仰の地となった。

第21代雄略天皇時代(465年)、金峰山山頂を本宮とし、麓に金櫻神社(かなざくら)の里宮が創建される。

金櫻神社は、東国の名社として慕われ、日本三御嶽(甲斐御嶽、木曾御嶽、武蔵御嶽)として、隆盛を極め、多くの参拝者、修験者たちが行き交う山道は、「御嶽古道」として今も残る。

江戸時代天保14年(1843年)、この地に新たな歴史を刻んだ者がいる。

甲斐猪狩村(いかりむら)の長田圓右衛門(おさだえんえもん)は、険しい岩肌のそそり立つ渓谷沿いに9年の歳月をかけ、「御嶽新道」を完成させた。

「仙嶽に昇る思いの渓谷美」の幕開けである。

- 【報告】

20221218094607.jpg 20221218094607.jpg

甲府駅から山梨交通路線バスで「昇仙峡口」へ。路線バスは、冬季(12月~翌3月末)はここまで。「昇仙峡滝上」へは、この期間「昇仙峡渓谷循環乗合バス」が運行していました。地方創生~限界集落のあくなき挑戦!地方創生支援活動として、地域の高齢者の足となり、生活を手助けしているそうです。皆様、ご協力を!

NJM先輩はこれに乗って後ほど、合流です。

20221218100007.jpg 20221218100007.jpg

「ドライブイン長潭屋」の駐車場で、山支度完!記念写真!

ドライブインとしては、冬季なのか、時代の流れなのか分かりませんが、営業している建物はなかったです。

(標高460m)

20221218100308.jpg 20221218100308.jpg

すぐ脇に「弥三郎岳・羅漢寺山登山道入口」がありました。いざ、山登り開始!

20221218105402.jpg 20221218105402.jpg

だいぶ登って来ました!

STT先輩が何やらタオル鉢巻!

汗をかくような陽気ではありません・・・。

20221218105948.jpg 20221218105948.jpg

本人の名誉のためにその現場や治療中の写真撮影は控えてしまったため、詳細をお伝え出来ないのですが、実は道中、このような倒木がいくつかあり、その一つに額を強打!

額というところは、出血量が多い割に致命的になりにくく、結構な流血量が得られるということから、昔からプロレスで鉄柱に額を激突させる流血シーンに使われてきました。

大事に至らなくて本当に良かったです。

20221218110346.jpg 20221218110346.jpg

左側から吉沢からの「御嶽道(外道)」に合流です(標高705m)

20221218110445.jpg 20221218110445.jpg

「御嶽道(外道)」を進みます。

「武蔵御嶽:金峰山」に通じる「御嶽古道」には、尾根道の「上道」と沢道の「外道」があり、こちらはその「外道」です。公式案内にも「外道」と書かれていますが、「上道」に対してなら「下道」の字の方が適切な感がしますが・・・。

もっとも、武蔵御嶽の修験道者からすると、修行の険しい山道こそが「正道」であり、一般信者が使うような里道は、修行の道から外れているからでしょうか?

「外道」とは、本来、仏教では仏教以外の教えやその教えを信ずる者に対して使われるもので、やがて「邪道」とともに人の道に外れた者にも使われるようになったそうです。

ちなみに「邪道」と「外道」というヒール役プロレスラーがいます(笑)。

20221218110635.jpg 20221218110635.jpg

この辺りが「外道ノ原」でしょうか?また、この辺りも「北仙開拓」というのでしょうか?

明治以降、外道は次第に車が通れるように改修され、今は廃村となっていますが、戦後、この辺り一帯を桑畑に開墾して、集落が開かれたそうです。

どおりで、昔は人家や畑があったのだろうと思われる石積みがあちらこちらに見られました。

20221218111358.jpg 20221218111358.jpg

史跡としては何もなっていませんが、江戸時代の浮世絵師、歌川広重が、御嶽古道の奇石や景色を描いた場所として紹介されている岩です。QRコードがありましたが、残念!読み取れませんでした!

20221218111433.jpg 20221218111433.jpg

古代からの「御嶽古道」が、近世で車が通れるようになってしまって、古道の面影を見ることができなくなったと嘆いている学者がいましたが、とても近代の道ではないですが、確かに軽トラなら通れそうです。

そういえば、ここの諸先輩の中には「軽免許」を持っていた人がいるかも知れません。もはやその存在すら知っている人が少なくなりましたが、諸先輩方の青春時代には、「軽自動車免許」というものあって、16歳から取得することができました。残念ながら、軽免許は、昭和43年(1968)になくなり、軽といえども、「普通自動車免許」でないと運転できなくなってしまいました・・・。

20221218112257.jpg 20221218112257.jpg

「太刀の抜き石」(標高833m)に迫って来ました。

この道を登り切ったところに「太刀の抜き石」へ80mの分岐道標がありましたが、「太刀の抜き石」へは立寄らずに直進しましたので、残念ながら、写真はありません。「太刀の抜き石」として、アップされている写真とコメントを見る限り、どうやら、オベリスク(obélisque方尖塔)のような尖った岩で、太刀のような岩が聳えているとのこと。

ですが、なぜ「太刀石」でなく、「太刀の“抜き石”」なんでしょうか?

写真正面を拡大してみます・・・。

20221218112355.jpg 20221218112355.jpg

太刀を抜いたような切れ込みがある? この崖の写真の挟まって見えるのが太刀?

「太刀の抜き石」の名の由来が解き明かされるのか!

木槌が置いてあります。誰が何のためにどうやって置いたのか不思議!

20221218112541.jpg 20221218112541.jpg

さらにその木槌の右側に崖に胴体、その崖の下の岩に首が掲げられていました。

崖に祀られた仏像が自然風化で首が落ちてしまったのか、はたまた、太刀が抜かれたのであろうか!

ちなみに古代の直刀は「大刀」,近世の反り刀を「太刀」と書き分けるのが正統らしいです。

20221218113726.jpg 20221218113726.jpg

さらに進んでいくと、道は尾根の北側を巻いていて、一部凍っているところがありました。谷に転落しないように注意して歩きます。

20221218114406.jpg 20221218114406.jpg

白山展望台(しろやま)(標高855m)到着です。

天気も良く絶景です。情報筋によると「茅が岳」(標高1704 m)らしいです。

20221218114420.jpg 20221218114420.jpg

足元は名前の通り、真っ白な砂礫地です。

写真の紳士淑女を水着姿に変更すれば、まさに白浜の「ビーチ」(?)(笑)

砂礫と言ってもしっかりと固まっていましたが、何となく滑り落ちそうでちょっと怖さがありました。

20221218124352.jpg 20221218124352.jpg

白山展望台から元の山道に戻って、しばらく進むと、「白砂山」への分岐(935m)です。

ここから「白砂山」を目指します。

20221218125602.jpg 20221218125602.jpg

途中から道が土から白砂へと変わっていきます。

しばらく進むと何とも言えない白砂の世界が広がります。

この辺りが地図による「白砂山」(標高980m)でしょうか?

さらさらした砂ではないので、砂丘とは全く違った地形がここでは形成されています。自然の力に敬服するばかりです。

20221218130526.jpg 20221218130526.jpg

「白砂山山名標」(標高984m)白砂山の銘鈑が掲げられたところに到着!

但し、場所も狭く展望も今ひとつでしたので、すぐに引き返しました。

道中の「白砂」の世界は、楽しかったです。

20221218132526.jpg 20221218132526.jpg

「鞍かけ岩」・・・途中にこんな所がありました。

「腰かけ岩?」「じゃあ腰かけてごらん」「自然の岩じゃないな」「誰かベンチとして作ったのかなあ」・・・

20221218132540.jpg 20221218132540.jpg

足元に「萬霊塔」と思われるものが倒れていました。何となく気にしながらもすぐこの場を後にしました。

その時には全く気が付きませんでしたが、後から、写真をよくよく見ると「腰かけ」ではなく「鞍かけ」と書いてあるではないですか!

大まぬけの罰アタリ!腰かけた岩は「萬霊塔」の土台だったのです!

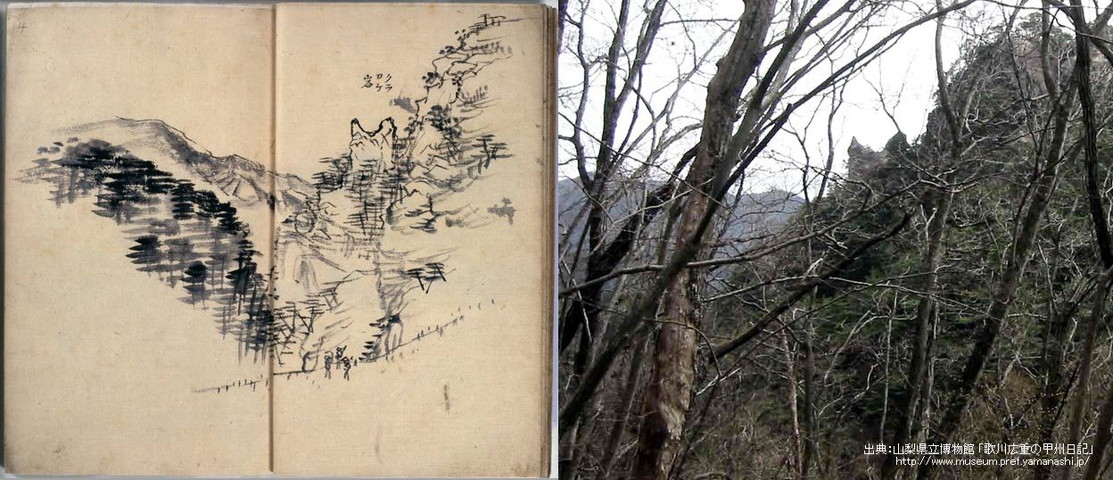

ここが、かの歌川広重が向こうに見える「鞍掛け岩」をスケッチして「甲州日記写生帳」に残した“すごい“場所であったことが、発覚!

<甲州日記写生帳鞍掛け岩>

天保12年(1841)歌川広重は甲斐国を訪れました。その際に広重が残した貴重な「甲州日記」ですが、その原本の前半部「甲府行日記」は大正12年(1923)関東大震災で焼失し、後半部「甲州日記写生帳」は長いこと行方不明となっていたそうですが、平成18 年(2006)アメリカで発見され、なんと160年ぶりに甲斐の国に戻ってきたそうです。

予め分かっていれば、じっくりとここで、広重の世界観を味わえたかと思うと残念です。

20221218134056.jpg 20221218134056.jpg

「富士山遙拝所」(標高1015m)

カメラ台も設置されています。ということで、富士山をバックに記念写真です。

「遙拝」とは、遠く隔たった所から拝むこと・・・。何ともこんな遠くからあんな小さな富士山を拝むなんて・・・。哀れみを感じざるを得ません(笑)

20221218134830.jpg 20221218134830.jpg

「八雲神社」(やくも)

永禄7年(1564年)建立。猪狩村の氏神で、かつては金桜神社の参道の要所でおり、参詣者の休息と道中の安全を祈願するところだそうです。

一行のご安全とご健勝を“黙拝”しておきました。

20221218141233.jpg 20221218141233.jpg

ロープウェイ「パノラマ台」を通り過ぎ、「弥三郎岳」に向かいます。

さすが、観光地です。急に人が増えました。

山頂が近づくとちょっとだけ、急な“鎖場”がありました。

20221218141849.jpg 20221218141849.jpg

「弥三郎岳」(やさぶろうたけ)(標高1058m)

この辺りの弥三郎岳・展望台・パノラマ台を総称して「羅漢寺山」(らかんじやま)と呼ぶそうで、国土地理院地形図では「羅漢寺山」と表記されているらしいです。

山頂は、狭く、また人も次から次へと来るので、早々に引き上げました。

20221218145220.jpg 20221218145220.jpg

昇仙峡ロープウェイ「パノラマ台駅」(標高1015m)

ロープウェイ乗場に戻って来ました。山下りは楽ちん、文明の利器を利用します!

今回のハイキングの前半が終わりました。

ということで、本ルポも前編は、ここまで・・・。後編へと続く・・・

2022/12/18羅漢寺山~昇仙峡ハイキング報告(後編)

|

|